Un rendement énergétique inégal

Mais alors comment optimiser ce transfert de puissance vers la balle d’un point de vue biomécanique ? Le professeur Philippe Rouch, chercheur à l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, décortique le swing en quinze segments sur lesquels il calcul l’énergie cinétique (énergie que possède un corps par son mouvement) en translation (glissement sans rotation ou déformation) ou en rotation.

« Après mesures, la tête de club ne récupère au final qu’un quart de l’énergie accumulée à l’impact », explique Philippe Rouch. Pour un droitier, les lombaires (25%), le tronc (20%) et la hanche droite (20%) sont les articulations les plus sollicitées d’un point de vue énergétique. « Pour être efficace, il faut générer du couple (rotation créée par deux forces égales de sens opposé autour du centre de gravité ndlr) avec les hanches et de l’accroche au sol au niveau des pieds. C’est pourquoi il faut choisir des chaussures qui ne glissent pas », conclut le professeur en biomécanique.

La mode des « jumpers »

Mais la puissance dans le swing ne se résume pas à une bonne cordonnerie. La force verticale, appliquée au downswing, est aussi à prendre compte. Dans sa présentation, l’enseignant au golf du Vaudreuil Guillaume Biaugeaud décortique la nouvelle tendance de certains joueuses et joueurs pro à « jumper » (sauter) c’est-à-dire décoller les pieds à l’impact pour gagner en explosivité et ce sans changement de trajectoire.

Une mode utilisée à merveille par les Américains Bubba Watson, Justin Thomas, Lexi Thompson ou encore la Française Joanna Klatten (vidéo), numéro un en longueur moyenne de drive sur le LPGA Tour. « Les deux pieds décollés, et surtout le pied gauche, sont une source de puissance extrêmement importante. L’importance accrue de la préparation physique, les nouvelles technologies dont ont découlé des nouvelles méthodes d’enseignement ont favorisé l’augmentation de cette pratique qui va à contre-courant des techniques traditionnelles, précise Guillaume Biaugeaud. Il ne faut donc pas limiter l’explosivité chez les joueurs amateurs. Elle est améliorable même si ce procédé n’est pas valable pour tout le monde. »

Les jeunes concernés dès l’adolescence

Dernier élément de la puissance, la préparation physique est devenue indispensable au développement des athlètes de haut niveau que sont les golfeurs d’aujourd’hui. Clé de la performance, cet aspect est inculqué le plus tôt possible chez les jeunes joueurs des Pôles fédéraux et notamment chez les Boys dont Bastien Mélani est le préparateur physique.

« Des études ont démontré que de nombreux athlètes olympiques ont, jusqu’à leur 18 ans, pratiqué deux sports en moyenne avant de se spécialiser dans leur discipline », précise Bastien Mélani. Cette multidisciplinarité est favorable à la progression physique de l’enfant vers son potentiel maximum génétique car durant l’adolescence, celui-ci rencontre des fenêtres de développement où il peut accroître sa vitesse, son endurance, sa souplesse et ses habilités. »

Ainsi, trois fois durant l’année, les garçons du Pôle reçoivent une préparation physique de quinze jours. « Outre l’aspect physique, c’est l’aspect mental que nous cherchons à développer. Cela permet aux garçons de se vider la tête, de se créer des solutions et découvrir de nouvelles coordinations », complète le préparateur physique.

Après ces séances, il a été constaté que 73% des golfeurs du Pôle ont gagné 1,12% en vitesse maximum de swing. Une activité physique adaptée avec plusieurs disciplines, ajoutée à une spécialisation plus tardive, est donc propice au développement physique du jeune athlète.

Les pieds décollés ne datent pas d’hier mais la taille des têtes des clubs, relativement petites auparavant, obligeait à plus de précision dans la traversée qu’aujourd’hui.

Description anatomique du mouvement

http://www.sci-sport.com/theorie/001-02.php#plans

- Mouvements articulaires

- Flextion / Extension

- Abduction / Adduction

- Rotation externe / interne

- Pronation / Supination

- Valgus / Varus

- Inversion / Eversion

- Circumduction

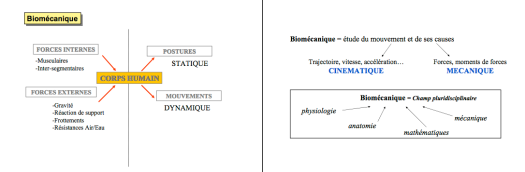

- FORCES INTERNES -Musculaires -Inter-segmentaires

- FORCES EXTERNES -Gravité -Réaction de support -Frottements -Résistances Air/Eau

- MOUVEMENTS DYNAMIQUE POSTURES STATIQUE

- BIOMECANIQUE = étude du mouvement et de ses causes : Trajectoire, vitesse, accélération…

- CINEMATIQUE Forces, moments de forces

- MECANIQUE Biomécanique = Champ pluridisciplinaire physiologie mécanique mathématiques anatomie

I. L’Antiquité

Le développement de la biomécanique est tout d’abord né d’un intérêt scientifique pour le corps humain et son anatomie. Les traces attestant d’un tel intérêt se retrouvent dans des papyrus égyptiens datés de 1700-1600 av. J.-C., comme le papyrus Edwin Smith ou le papyrus Ebers. Ces connaissances devaient certainement être nécessaires aux techniques d’embaumement, néanmoins l’anatomie en était encore à un stade peu avancée. Aux environs du 4ème siècle avant notre ère, Hippocrate (460-377 av. J.-C.) fonde la médecine moderne, néanmoins l’interdiction de la dissection du corps humain limite les connaissances anatomiques et physiologiques. Cependant, Hippocrate se base sur la logique et la réflexion pour soigner les maladies et les blessures articulaires (Fig. 1).

Dans le courant du 2ème siècle, Claude Galien (130-201 ou 216), médecin de l’empereur romain Marc Aurèle, a contourné l’interdiction de dissection du corps humain en étudiant l’anatomie animale, et notamment celle du singe Magot. Ces connaissances anatomiques, souvent erronées, resteront inchangées plus de 1300 ans – jusqu’aux dissections humaines faites par le médecin flamand Andreas Vesalius (1514-1564) qui révolutionnera l’anatomie et l’étude du corps humain.

II. La Renaissance est une des périodes les plus prospères pour la connaissance scientifique

Cependant, c’est Leonard de Vinci (1452-1519) qui fut l’un des premiers à disséquer des êtres humains. Nous lui devons notamment de nombreuses descriptions anatomiques des os, des articulations et des muscles. Dans son essai Codex Atlanticus, Leonard de Vinci réalise les premières descriptions approfondies de la mécanique des mouvements humains dans les différents plans de l’espace (Fig. 2). Il souligne d’ailleurs que « la science de la mécanique est en cela si noble et utile en comparaison à toutes les autres sciences, qu’il se peut que tous les organismes vivants ayant la possibilité de se mouvoir soient régis selon ses lois ».

La mécanique devient une science à part entière grâce à Galilée (1564-1642). En effet, celui-ci s’intéresse très jeune à la mécanique et aux mouvements. Il étudie la médecine et la physique, il confirme plusieurs théorèmes sur le centre de gravité et s’intéresse à la chute des corps et aux pendules. Grâce à ces études, Galilée utilise le pendule pour mesurer le pouls. Des expérimentations et analyses de Galilée sur la mécanique des systèmes vivants existent dans son œuvre écrite en 1638 Discorsi e Demonstracionni matematiche, intorno a due nouve scienze Attentialla Machanica et i movimenti Locali.

L’un des premiers essais d’analyse scientifique du mouvement d’organismes vivants (i.e., la locomotion) dans l’espace est de Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679). Pour cela, il s’est appuyé sur la théorie de la mécanique de Galilée. Dans son œuvre De motu animalium (1679), il compare la locomotion de l’homme avec le mouvement d’une petite barque et de son rameur et constate les similitudes entre l’appui du pied sur le sol et l’appui de la pelle de la rame dans l’eau. Dans la deuxième partie de son livre, il s’essaie à l’explication des forces internes, c’est-à-dire les contractions musculaires. Borelli a étudié la locomotion sur terre, dans l’eau et dans l’air avec la marche des animaux, la nage des poissons et le vol des oiseaux.

III. Le XIXème siècle et l’analyse scientifique du mouvement

La notion moderne de la locomotion englobe tous les déplacements des organismes vivants dans les milieux réels. Chez l’homme, la marche est une locomotion terrestre très complexe dans laquelle participe pratiquement tout le système locomoteur – environ 200 os, 320 muscles squelettiques et de nombreuses articulations. Les premières recherches expérimentales de la locomotion humaine sont réalisées à Göttingen par les frères Wilhelm and Eduard Weber en 1836. Ils établissent que le centre de masse du corps en position debout se situe à environ 56.7 % de la hauteur du corps, mesuré à partir du sol. Lors de la marche, ils mesurent la longueur et la fréquence des pas à différentes vitesses. Ils constatent que :

- Le centre de gravité du corps s’abaisse avec l’augmentation de la vitesse de la marche.

- Le temps du double appui (i.e., lorsque les deux pieds sont en appui au sol) diminue avec l’augmentation de la vitesse de la marche.

- Pendant la phase de déplacement, l’appui du pied au sol crée un point de fixation qui permet un mouvement de pendule inversé au membre inférieur.

L’intérêt de la recherche sur la locomotion humaine s’accroît lorsqu’Eadweard Muybridge (1830-1904) réalise les premières photographies successives d’un mouvement dans l’espace. A l’époque, une polémique existait quant à savoir si lors d’un galop, les quatre pattes du cheval pouvaient être en l’air simultanément. En 1878, Muybridge dispose 12 appareils photographiques sur une ligne. Un cheval au galop s’élance et déclenche chaque appareil en passant devant lui. Cette première suite de photographies prouve qu’il existe une phase où les 4 pattes du cheval sont en l’air simultanément (Fig. 3).

Intéressé par les travaux de Muybridge, le scientifique français Étienne-Jules Marey (1830-1904) prend contact avec lui en 1881, il veut étudier la mécanique du vol des oiseaux. A cette époque, le pôle d’influence de la recherche scientifique se trouve en France. Le leader est E.J. Marey – Professeur au Collège de France. Dans ce groupe, participent des scientifiques tels que Carlet, Demeny et Pages. Le groupe publie quelques études importantes – Marey (1872), Carlet (1872), Marey (1873, 1874).

Adolf Fick (1860,1866) et Guillaume-Benjamin Duchenne (1867,1873) ont contribué de manière significative à une meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes musculaires et articulaires.

A partir de sa rencontre avec Muybridge, Marey crée le fusil photographique en 1882 (Fig. 4). C’est un appareil portatif qui permet de prendre 12 clichés sur une même plaque grâce à un obturateur rotatif. Il permet de décomposer et d’étudier facilement le mouvement. Sur la base du fusil, Marey invente le chronophotographe. C’est un appareil fixe qui fonctionne sur le même principe que le fusil.

La même année, Marey crée la station physiologique du Parc des Princes, financée par l’état français dans le but de soutenir l’effort de guerre par la recherche scientifique. Dans ce but, il étudie le mouvement humain (i.e., la marche, la course, le saut, etc.) en photographiant de profil les sujets sur un fond noir.

Chaque sujet portait une combinaison noire sur laquelle étaient cousues des bandes blanches pour représenter les segments corporels. Le résultat final obtenu est un kinogramme (Fig. 5). Cette méthode est toujours utilisée même si les appareils numériques remplacent désormais le chronophotographe, et des marqueurs réfléchissants remplacent les bandes blanches.

Christian Wilhelm Braune (1831-1892) et Otto Fischer (1861–1917) s’inspirent fortement des travaux de Marey. Apres la mort de Braune, Fischer améliore la technique d’étude du mouvement de Marey en utilisant quatre appareils chronophotographiques. Lors de l’étude de la marche, les expérimentations et l’analyse des données sont plus précises, et les résultats plus significatifs. Il conclue que pendant la marche, le membre inferieur n’a pas un pur comportement de pendule et que cela dépend des forces musculaires. Ces conclusions contredisent celles des frères Weber.

IV. Le XXème siècle : La biomécanique comme science moderne

Fils d’Adolf Fick et étudiant d’Otto Fischer, Rudolf Fick est l’auteur d’un livre d’anatomie publié au début du 20ème siècle intitulé Manuel d’anatomie et mécanique des articulations. Dans les trois parties qui constituent le livre sont détaillés précisément chaque muscle et articulation.

A cette époque, les travaux de Jules Amar (1879-1935) prennent une importance significative en liant les théories du mouvement articulaire à la physiologie humaine pour la rééducation de patients amputés qui nécessitent des prothèses. Pour cela, Amar invente le « trottoir dynamographique » qui permet de mesurer les forces appliquées au sol par les patients, il l’utilise pour adapter les prothèses aux patients. Cet appareil est l’ancêtre de la plateforme de force qu’il est possible de retrouver quasiment dans chaque laboratoire de biomécanique de nos jours. La première guerre mondiale est la cause d’un grand nombre d’amputations des membres inférieurs et supérieurs. De ce fait, l’attention de nombreux chercheurs (e.g., Mommsen (1918), Shede (1918), Bloch (1919), Schmetz (1921), Verth (1927), etc.) s’est portée sur l’étude du mouvement et la réalisation de prothèses.

En Russie, le développement de la biomécanique commence avec les travaux du physiologiste Ivan Sechenov (1829-1905) et du physicien et anatomiste Peter Lesgaft (1837-1909). Cependant, c’est Nikolai Bernstein (1896-1966), neurophysiologiste mais ayant suivi une formation en mécanique et mathématique, qui représente la biomécanique russe au niveau internationale. Ce scientifique et ces collaborateurs ont analysé le mouvement humain, notamment pour optimiser la performance des ouvriers (Fig. 6). C’est Bernstein qui a nommé le terme biomécanique pour designer l’étude du mouvement à travers l’application des principes mécaniques.

En 1938, fut publié un livre fondamental sur la biomécanique du sport intitulé Les mouvements du corps humain écrit par Michael Ivanitski (1895–1969). Il fut l’auteur de plus de 100 articles scientifiques basés sur l’anatomie fonctionnelle du mouvement par rapport à la pratique de l’éducation physique et sportive. Des scientifiques russes de la moitié du 20ème siècle, il faut considérer Lev Nikolaev (1898-1954) dont l’ouvrage Guide de la biomécanique appliquée à l’orthopédie, la traumatologie et les prothèses (1947-1950) montre son expérience acquise lors de la seconde guerre mondiale.

Dans les années 1930, le scientifique allemand Basler travaille sur la locomotion. Il s’intéresse notamment au centre de gravité du corps humain. Il conçoit un dynamomètre spécial qui lui permet d’étudier les forces de réaction du pied sur le sol à la fois verticalement et horizontalement.

Les premières utilisations de l’électromyographie (i.e., l’enregistrement de l’activité électrique musculaire) ont été réalisées entre 1920 et 1930 par Wachholder et Altenbürger. En étudiant l’activité musculaire lors de différents mouvements, ils démontrent que les muscles sont bien à l’origine du mouvement des segments. Les travaux de ces auteurs auront une influence majeure dans le domaine de l’apprentissage moteur et de la coordination musculaire.

Scherb, un scientifique suisse, publie dans les années 1940 ses travaux sur l’activité musculaire. Il enregistre l’activité électrique musculaire de différents muscles lors de la marche sur tapis roulant. Il appelle sa méthode, la myokinésiologie. Il utilise ses résultats pour diagnostiquer d’éventuels problèmes musculaires et effectuer des contrôles après transplantation musculaire. Il est un des premiers scientifiques à soutenir l’idée que pour des activités automatiques telle que la marche, la stratégie neuromusculaire s’apprend grâce à l’expérience et s’enregistre profondément pour la vie entière.

Entre 1938 et 1943, différentes expérimentations scientifiques menées par le scientifique américain Elftman se sont déroulées dans une université colombienne. Il étudiait la répartition des masses au niveau des pieds, la fonction des bras pendant la marche, les rotations du corps, les forces de réaction du sol pendant la marche, etc. Son nom est surtout lié à la conception de la première plateforme de force moderne dont le fonctionnement fut décrit dans la célèbre revue scientifique Science en 1938

A la fin de la seconde guerre mondiale, la recherche expérimentale en biomécanique en Allemagne est pratiquement arrêtée et elle est fortement affaiblie dans le reste de l’Europe. Pour des raisons évidentes, sont financés uniquement des travaux portant sur l’aide aux millions d’invalides par la construction de prothèses, d’orthèses et de recherches en orthopédie. Le pôle d’influence scientifique se déplace alors en Amérique du Nord. Cependant vers la fin du 19ème siècle, les sciences d’analyse du mouvement se développeront de nouveaux en Europe et en Asie.

Cette structure de soins et de récupération est évidemment gratuite pour ces joueurs, qui bénéficient – également gratuitement – de tous les produits diététiques mis à disposition par notre partenaire Nutrisens Sport, pour favoriser la performance et la récupération.

Cette structure de soins et de récupération est évidemment gratuite pour ces joueurs, qui bénéficient – également gratuitement – de tous les produits diététiques mis à disposition par notre partenaire Nutrisens Sport, pour favoriser la performance et la récupération. Utilisé au plus haut niveau au sein des équipes de France pour faciliter la récupération, l’outil Veinoplus est régulièrement utilisé lors du Championnat de France des Jeunes pour sensibiliser les jeunes à la récupération après le parcours (photo).

Utilisé au plus haut niveau au sein des équipes de France pour faciliter la récupération, l’outil Veinoplus est régulièrement utilisé lors du Championnat de France des Jeunes pour sensibiliser les jeunes à la récupération après le parcours (photo).